市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入(逆線引き)する取組について

取組の背景

本県では、平成30年7月豪雨をはじめとする度重なる豪雨災害により甚大な被害が発生し、多くの人命・財産が失われました。そのため、災害リスクの高い区域における都市的土地利用を抑制するとともに、災害リスクの低い区域へ居住を誘導するなど、災害に強い都市構造の形成が喫緊の課題となっています。

出典:平成30年7月豪雨災害(広島県土木建築局砂防課)

こうした背景から、令和2年10月に策定した本県の総合計画である「安心・誇り・挑戦 ひろしまビジョン」において、持続可能なまちづくりに向けた施策として“災害に強い都市構造の形成”を掲げるとともに、令和3年3月に策定した都市計画区域マスタープランに掲げた将来像の実現に向けて、市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入(以下 「逆線引き」という。)する取組を推進することを位置付けました。

逆線引きの取組は、市街化区域を有する県内の13市町(大竹市、廿日市市、広島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、呉市、東広島市、三原市、尾道市、福山市、府中市)と連携しながら進めています。

(市街化区域:優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域、市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域)

取組方針の概要

【目指す姿】

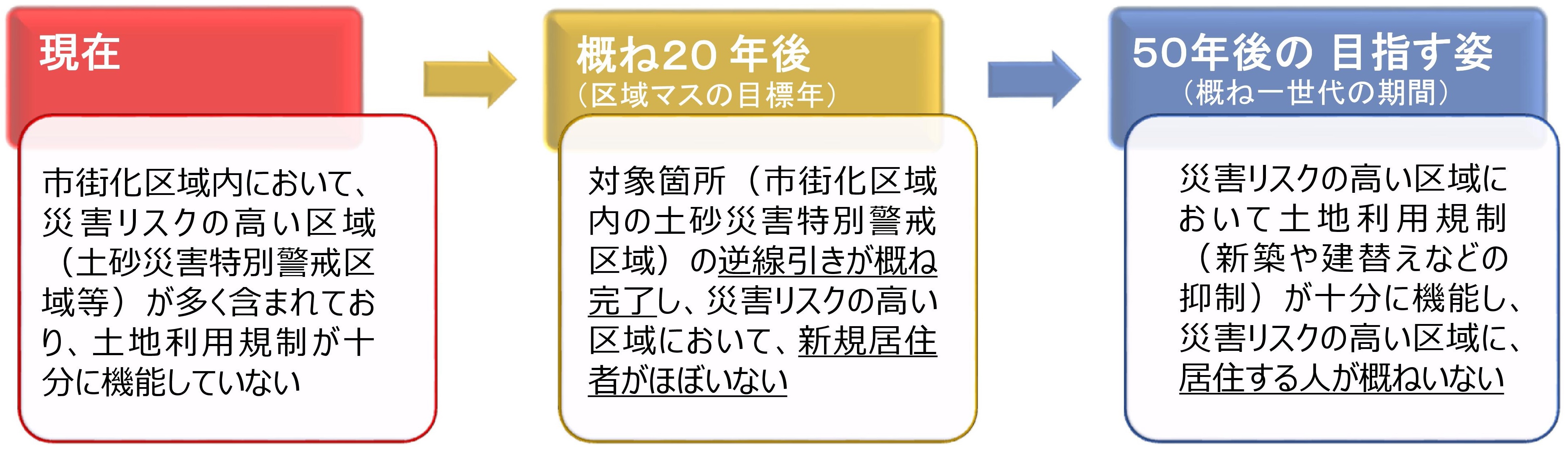

逆線引きの取組の進め方について関係市町と連携しながらとりまとめ、令和3年7月に開催した広島県都市計画審議会において「市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入する取組方針」(以下「取組方針」という。)を報告しました。

市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入する取組方針(PDFファイル)(1.05MB)

50年後の目指す姿を次のとおり設定して、市町の都市計画マスタープランや立地適正化計画の防災指針などを踏まえ、市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を対象に逆線引きを着実に進めていきます。

逆線引きの取組について、目指す姿や取組方針とあわせて逆線引きの疑問を整理した資料を作成しております。

【現在の取組(R7年度~)について】

先行取組(R3~R6年度の取組)を実施する中で見えてきた課題等を踏まえて、令和7年度以降の本取組の進め方について、関係市町とも議論を行いながらとりまとめ、令和7年2月に開催した広島県都市計画審議会において「市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入する取組方針【令和7年度以降】」を報告しました。

市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入する取組方針【令和7年度以降】 (PDFファイル)(1.04MB)

取組の方向性

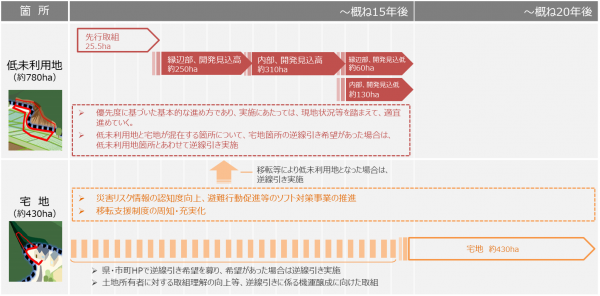

○ 低未利用地については、土砂災害特別警戒区域での新たな開発を防止するために、逆線引きを実施することが効果的であり、優先的に進めていくこととします。

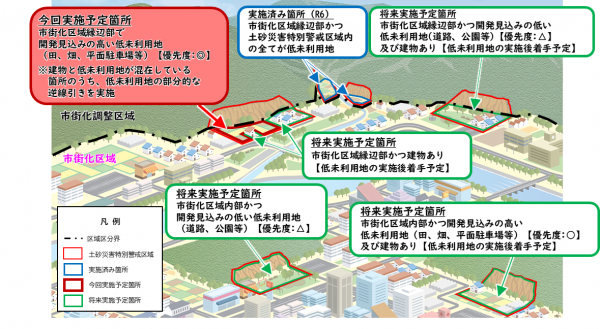

なお、土砂災害特別警戒区域内に宅地と低未利用地が混在している箇所のうち、低未利用地の部分的な逆線引き(下図参照)も進めていきます。

○ 一方で、現在すでに都市的土地利用が行われている区域(宅地)については、逆線引きを実施したとしても住み続けることは可能であるため、そこに居住等している限り、逆線引きにより土砂災害リスクは軽減しないことから、警戒避難体制の構築や移転支援制度の周知、充実化など、従来のソフト対策事業の継続・拡充実施してまいります。

低未利用地での逆線引きの進め方

○ 対象箇所のうち、低未利用地は多数存在することから、優先度を設定した上で、段階的に逆線引きしていくこととします。

○ 優先度の設定にあたっては、対象箇所の位置や土地利用状況を踏まえて、下表のとおり分類し、それぞれについて逆線引きによる効果を整理した上で、優先度を設定しました。

○ この結果、市街化区域の縁辺部、かつ、田、畑、平面駐車場等の開発見込みの高い低未利用地から優先的に逆線引きを進めることとし、令和7年度から現地調査を開始しました。

|

大分類 |

小分類 |

逆線引きによる効果 | 優先度 |

|---|---|---|---|

| 市街化区域縁辺部 | 開発見込みの高い低未利用地(田、畑、平面駐車場等) |

・集約型都市構造の実現に向けて、市街化区域外縁部への都市の広がりを防ぐ観点から、効果的。 ・開発見込みが高く、低未利用地への居住や店舗等の新築を抑制する観点から、効果的。 |

◎ |

| 開発見込みの低い低未利用地(道路、公園等) | ・集約型都市構造の実現に向けて、市街化区域外縁部への都市の広がりを防ぐ観点から、一定の効果はあるが、低未利用地への居住や店舗等の新築が見込まれにくいため、効果は低い。 | △ | |

| 市街化区域内部 | 開発見込みの高い低未利用地(田、畑、平面駐車場等) | ・開発見込みが高く、低未利用地への居住や店舗等の新築を抑制する観点から、効果的。 | 〇 |

| 開発見込みの低い低未利用地(道路、公園等) | ・低未利用地への居住や店舗等の新築は見込まれにくいため、効果は低い。 | △ |

※ 「田畑、平面駐車場等」と「道路、公園等」が混在する箇所は、優先度の低い「道路、公園等」の逆線引きもあわせて実施する。

※ 市街化区域縁辺部の低未利用地での部分的な逆線引きを行う場合に、飛び地の市街化調整区域となる箇所については、市街化区域内部の箇所とあわせて逆線引きを実施する。

【ロードマップ】

○ 令和3年7月に策定した当初の取組方針において示した、概ね20年後の目指す姿(逆線引きが概ね完了している)の実現に向けたロードマップを次のとおり作成し、本取組を着実に推進していきます。

【これまでの取組(先行取組(R3~R6年度))について】

取組の進め方

○ 市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を対象に、段階的に逆線引きを進めます。

○ 段階的に進めるにあたっては、都市的土地利用の広がりを防ぎ、低未利用地への居住や店舗等の新築を抑制する観点から、市街化区域の縁辺部で住宅、店舗、工場等の都市的土地利用が行われていない箇所(山林、田、畑などの土地)から先行的に逆線引きを実施することとしました。

○ 行政広報誌やホームページ等を活用して取組の周知を行うとともに、説明会や公聴会、縦覧等の都市計画手続きを実施した上、取組を進めます。

都市計画手続き

○ 先行的に実施する箇所については、令和3年度から令和4年度にかけて現地調査や地元調整を行い、令和4年度末に実施箇所を確定しました。

○ その後、令和5年度から次のとおり都市計画手続きを行い、令和6年度末に都市計画変更告示を行いました。

※ 東広島都市計画区域については、令和6年12月に実施した案縦覧において意見書の提出があり、案の変更を行ったことから、令和7年4月に再度案の縦覧を行い、令和7年9月に都市計画変更告示を行いました。

| 実施時期 | 手続内容 |

|---|---|

| 令和5年8月~11月 | 国事前調整 |

| 令和5年12月~令和6年2月 | 県関係部局協議 |

| 令和6年4月~5月 | 都市計画原案の縦覧 |

| 令和6年6月 | 公聴会(東広島都市計画区域のみ) |

| 令和6年5月~9月 | 国事前協議 |

| 令和6年12月 | 都市計画案の縦覧 |

| 令和7年2月 | 広島県都市計画審議会 |

| 令和7年2月~3月 | 国本協議 |

| 令和7年3月31日 | 都市計画変更告示(広島圏都市計画区域、備後圏都市計画区域) |

| 令和7年4月 | 都市計画案の縦覧(東広島都市計画区域) |

| 令和7年8月 | 広島県都市計画審議会 |

| 令和7年8月~9月 | 国本協議 |

| 令和7年9月29日 | 都市計画変更告示(東広島都市計画区域) |

取組対象箇所の位置

本取組での対象対象は「市街化区域内の土砂災害特別警戒区域」です。

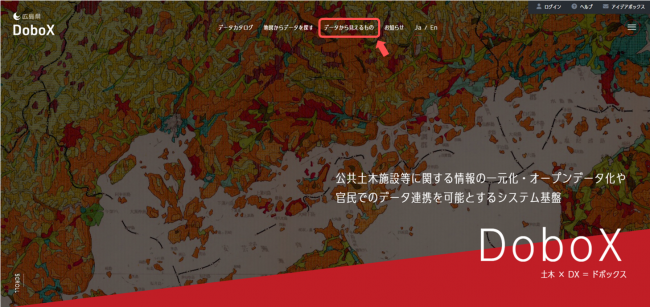

実際にどこが「市街化区域」で、どこに「土砂災害特別警戒区域」が指定されているのか、現地に明示されているわけではありませんが、地図上でそれぞれの区域を重ね合わせることで、対象箇所の大まかな区域を確認することができます。

広島県インフラマネジメント基盤「DoboX」では、それぞれの区域を地図上に重ね合わせることができる機能を有しており、その操作方法等は次のとおりです。

なお、DoboXで表示される各種区域は、境界の位置を正確に示すものではありません。詳細の境界を確認したい場合は、次の窓口までお問い合わせください。

- 市街化区域の境界:県 または お住まいの市町の都市計画担当窓口

- 土砂災害特別警戒区域の境界:広島県の地方機関である建設事務所(支所) または 広島県土木建築局土砂災害警戒推進担当の窓口

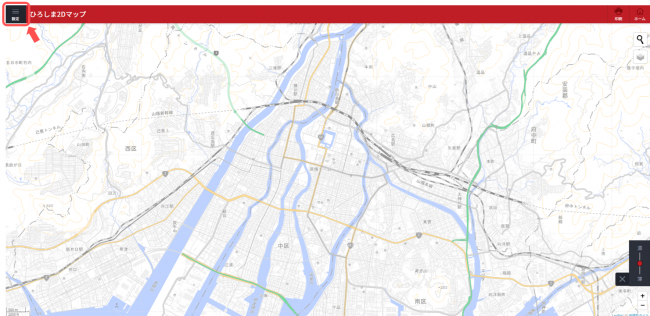

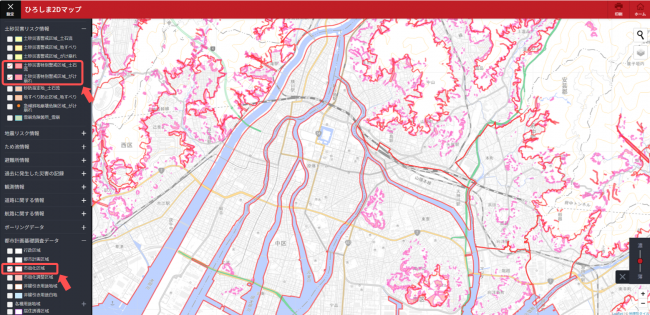

| 操作画面 | 操作・確認方法 | |

|---|---|---|

|

1 |

|

|

| 2 |  |

|

| 3 |  |

|

| 4 |  |

|

| 5 |  |

※ 市街化区域(赤線)内で、土砂災害特別警戒区域(薄い赤色着色部分)内が取組対象となります。 |

このページに関連する情報

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)