食品中のアルコール濃度の簡易測定

Q 食品中のアルコール濃度を知りたいのですが、簡易に測定する方法を教えてください。

A アルコール(エタノール)は、酒類や味噌、醤油では酵母の発酵によって生成され、食品中に含まれます。また、アルコールは、食品の風味付けや日持ち向上の目的でも多くの食品に使用されています。

食品中のアルコールの定量分析は、蒸留後の留液を用いて、比重法、酸化法、ガスクロマトグラフ法で行われます。より簡易な分析方法として、酵素法や液体クロマトグラフ法もありますが、分析に時間や高価な機器が必要です。

食品の品質評価や製造工程管理において、蒸留や抽出、高価な機器を用いた分析をすることなく、簡易かつ迅速にアルコール濃度を測定する方法として、エタノールセンサを利用する方法を紹介します。

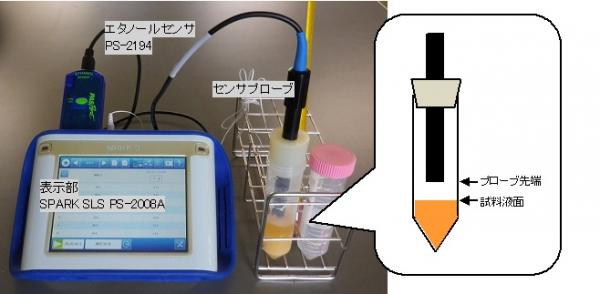

ここでは、一例として、味噌で実施した方法1)を紹介します。エタノールセンサ(株式会社島津理化製PS-2194)は、気体中のエタノールガス濃度を測定します。なお、目的が満たされれば、エタノールセンサを上記機種に限定するものではありません。今回使用したエタノールセンサは、測定温度15~30 ℃の範囲において、試料のエタノール濃度1%(w/v)以下であれば高精度に測定できました。このため、味噌の測定は、室温で、味噌と9倍量の水との混合液(味噌2.0 gと水18.0 g)を入れた容器(50 mlプラスチック製遠沈管)のヘッドスペースにエタノールセンサプローブを投入し、測定開始60 秒後の値を測定値としました(写真1)。エタノールセンサは、使用前に1.00 %(w/v)エタノール水溶液を用いて校正を行っています。

写真1 エタノールセンサによる味噌のアルコール濃度測定

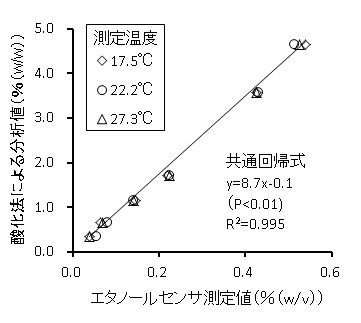

上記測定方法によって得たエタノールセンサ測定値と基準みそ分析法2)で定められている酸化法による味噌のアルコール濃度分析値との関係(図1)から、味噌のアルコール濃度はセンサ測定値に係数(A)として8.7を乗じて推定できました。検証の結果、推定値と分析値の相関は危険率1%で有意であり、相関係数rは0.993と極めて強い正の相関があり、この測定方法が十分利用できると判断しています。

図1 味噌のアルコール濃度のエタノールセンサ測定値と酸化法による分析値の関係

味噌以外の食品でも、固形物の場合は表面積を一定とするために水と混合し、またエタノール濃度が1%(w/v)以下となるように水との混合液とすることで、味噌と同様にエタノールセンサ測定値を得ることができます。使用したエタノールセンサは、有機酸(乳酸、酢酸、クエン酸で確認)や糖(グルコースで確認)には1.00%(w/v)水溶液で反応しないことを確認しています。ただし、食品ごとに係数(A)は異なることから、測定したい食品について、従来法との相関を検証し、事前に係数(A)を決定して分析する必要があります。

参考文献

- エタノールセンサを用いた味噌のアルコール濃度の簡易測定(藤原朋子、広島総研食工技セ研究報告29、2019、p19-22)

- 新・みそ技術ハンドブック 付 基準みそ分析法(全国味噌技術会編、全国味噌技術会発行、2006、p19-21)

本情報の利用にあたっては、閲覧者の責任と判断において行って下さい。

本情報の利用により生じた損害については一切の責任を負いません。