ページの先頭です。

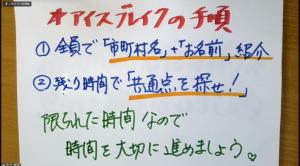

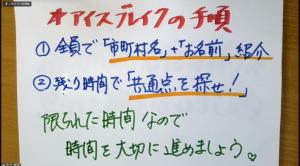

演習の初めに、アイスブレイクを行いました。受講者はブレイクアウトルームに分かれ、自己紹介の後に「共通点を探せ!」を行い、そのグループでの共通点をなるべく沢山見付けました。既に知り合いや顔見知りの方が多い研修でしたが、「全員ファシリテーター」「幼稚園・保育園で活動している」「甘いものが好き」「温泉に行きたい」等、普段の自己紹介では分からなかった好みや趣味の話題等も交流することができました。

演習・意見交流は、金子氏がファシリテーターとなり「「親の力」をまなびあう学習プログラム」の講座のように、「寄って・話して・自ら気づく」流れで行いました。お題について、行政・ボランティア・ファシリテーター等のそれぞれの立場から、平等に意見を出し合い、肯定的に受け止め、ここで聞いた話は他所では話さない約束の下、言いたくないことは「パス有り」で無理なく、和やかな雰囲気の中で意見交流をすることができました。受講者からは、「まさに「「親の力」をまなびあう学習プログラム」の講座を体験したようだった」「安心して自分の意見を言うことができた」「忘れていた初心を思い出した」等の意見が出されました。

改めて「「親の力」をまなびあう学習プログラム」のよさを実感し、気付きや学びの多い演習・意見交流となりました。

本文

令和6年度「「親の力」をまなびあう学習プログラム」ファシリテーターステップアップ研修報告

令和6年度「「親の力」をまなびあう学習プログラム」ファシリテーターステップアップ研修報告

研修内容(受講者35名)

日時

令和6年12月19日(木曜日)13時30分~16時30分

実施方法

オンライン

オリエンテーション(13時30分~13時40分)

開講あいさつでは、本県において家庭教育支援の充実に向け、保護者に寄り添う支援の充実に取り組んでおり、地域のボランティアの方々の存在が、保護者にとって学校や行政には相談しにくいことも話ができるという安心感につながることについてお伝えしました。また、各市町の家庭教育支援担当者の方には、県内で多くのファシリテーター、コーディネーターの方が活躍されていることやその活動内容について知っていただき、今後の家庭教育支援の参考としていただくようお伝えしました。

最後に、本研修は、オープンバッジの発行対象になっているため、オープンバッジの概要についても説明しました。

最後に、本研修は、オープンバッジの発行対象になっているため、オープンバッジの概要についても説明しました。

講義(13時40分~14時50分)

題目:参加者主体の学びをサポートするために ~親教育プログラムファシリテーターの実践から~

講師:広島文教大学地域連携室 室長 金子 留里

講義では、初めに「親教育プログラムファシリテーターとしての活動」について、説明していただきました。次に、「ファシリテーション」について具体的に説明していただき、「○○しにくい状態」を「○○しやすい状態」にすることがファシリテーターの役割だということを学びました。

また、「参加者主体の安心の場」にするためにファシリテーターができることについて、これまでの実践経験によって培われた知識やスキルを教えていただきました。実際の講座前の準備段階で意識したいことは、「「準備8割 本番2割」準備に手を抜かず、より良い段取りをしておけば、その仕事の8割は成功、本番は自ずとうまくいく」というお話から、場の設定や展開案作成等、事前準備の大切さを学ぶことができました。

演習・意見交流 (15時00分~16時15分)

題目:参加者主体のプログラムにするために

ファシリテーター:広島文教大学地域連携室 室長 金子 留里

ファシリテーター:広島文教大学地域連携室 室長 金子 留里

演習の初めに、アイスブレイクを行いました。受講者はブレイクアウトルームに分かれ、自己紹介の後に「共通点を探せ!」を行い、そのグループでの共通点をなるべく沢山見付けました。既に知り合いや顔見知りの方が多い研修でしたが、「全員ファシリテーター」「幼稚園・保育園で活動している」「甘いものが好き」「温泉に行きたい」等、普段の自己紹介では分からなかった好みや趣味の話題等も交流することができました。

演習・意見交流は、金子氏がファシリテーターとなり「「親の力」をまなびあう学習プログラム」の講座のように、「寄って・話して・自ら気づく」流れで行いました。お題について、行政・ボランティア・ファシリテーター等のそれぞれの立場から、平等に意見を出し合い、肯定的に受け止め、ここで聞いた話は他所では話さない約束の下、言いたくないことは「パス有り」で無理なく、和やかな雰囲気の中で意見交流をすることができました。受講者からは、「まさに「「親の力」をまなびあう学習プログラム」の講座を体験したようだった」「安心して自分の意見を言うことができた」「忘れていた初心を思い出した」等の意見が出されました。

改めて「「親の力」をまなびあう学習プログラム」のよさを実感し、気付きや学びの多い演習・意見交流となりました。

振り返り・事務連絡(16時20分~16時30分)

最後に、本研修の受講者が受領できるオープンバッジの手続きの方法やアンケート等の事務連絡を行って全体を終了しました。

広島県立生涯学習センターでは、県内各市町の家庭教育支援に携わる皆さんの支援を、研修等を通じて今後も引き続き行っていきます。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)