- トップページ

- 広島県感染症・疾病管理センター(ひろしまCDC)

- 【感染性胃腸炎】の発生状況

【感染性胃腸炎】の発生状況

印刷用ページを表示する掲載日2026年2月6日

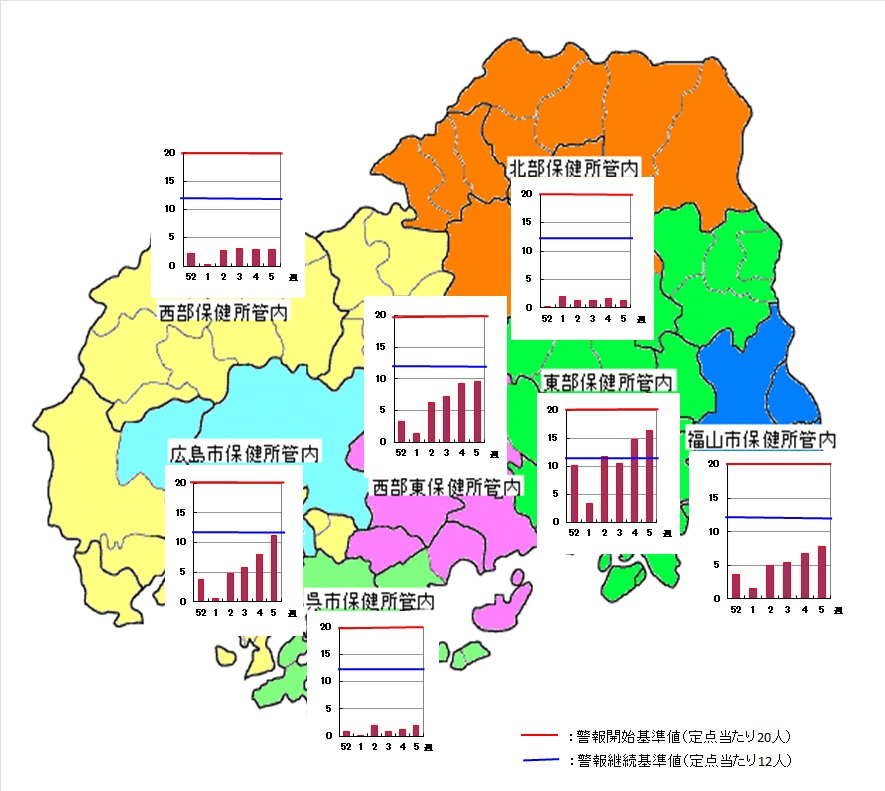

県内の感染性胃腸炎の発生状況

現在、広島県では感染性胃腸炎の注意報・警報は発令されておりませんが、例年、感染性胃腸炎は秋から冬にかけて流行がみられるため、注意が必要です。

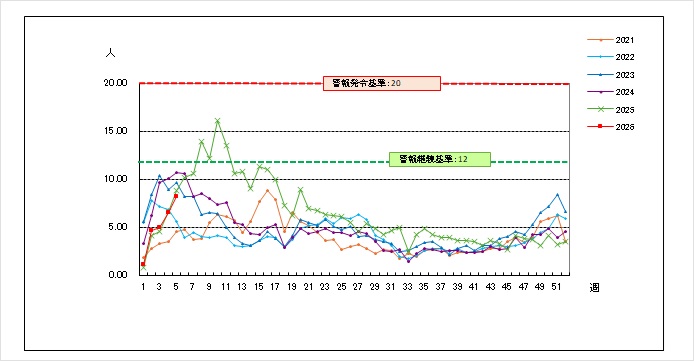

広島県では次の基準により警報を発令しています。

- 警報発令・・・・・県内いずれかの保健所管内の報告患者数が定点当たり20以上となったとき

- 警報解除・・・・・県内のすべての保健所管内の報告患者数が定点当たり12未満となったとき

最新の発生状況

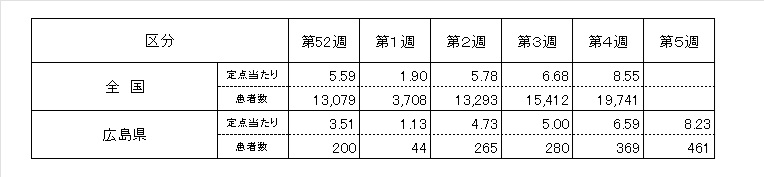

広島県及び全国の発生状況

【広島県の発生状況】

第5週(1月26日から2月1日)の広島県全体の定点当たり報告数は、8.23(報告患者数:461人)となり、前週(第4週)の6.59(報告患者数:369人)と比べて微増状態です。

手洗いの徹底や食品の十分な加熱など、感染の予防及び拡大防止の徹底をお願いします!!

感染性胃腸炎の報告患者数(令和7年第52週から令和8年第5週)

*感染性胃腸炎 定点当たり患者数グラフ(広島県過去5シーズン)

定点当たり報告数とは

- 定点報告の対象となる五類感染症については、広島県が指定した医療機関(定点医療機関)から、1週間ごとに患者数が報告されます。(感染性胃腸炎は56医療機関)

- 定点当たり報告数とは、これらの定点医療機関からの報告数を定点医療医療機関数で割った値のことです。

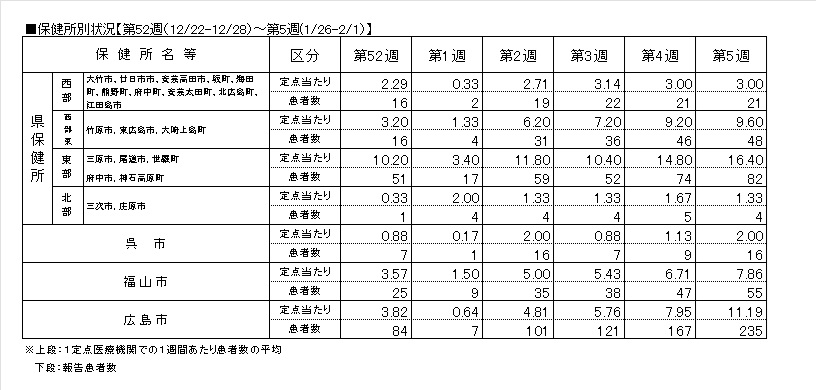

保健所ごとの発生状況

- 保健所別では、西部東、東部、呉市、福山市、広島市の保健所管内で前週(第4週)の報告数よりも増加しています。

感染性胃腸炎の予防、流行拡大防止の注意点など

1 感染性胃腸炎とは

- 感染性胃腸炎は、冬季に流行のピークがみられる感染症で、感染性胃腸炎を引き起こす病原体は、細菌、ウイルス等たくさんの種類がありますが、冬季に流行する病原体は、ノロウイルスやロタウイルスなどウイルス性のものが多くみられます。

- なかでもノロウイルスは、非常に感染力が強く、施設内等では感染が拡大し、多くの方が罹患する傾向があります。

(参考)

- ノロウイルスは手指や食品を介して、経口感染し、ヒトの腸管で増殖し、おう吐、下痢、腹痛などを起こします。健康な方は軽症で回復しますが、子どもやお年寄りなどでは重症化したり、吐ぶつを誤って気道に詰まらせて死亡することがあります。

- ノロウイルスについてはワクチンがなく、また治療は輸液などの対処療法に限られます。したがって、感染予防・感染の拡大防止を徹底することが重要です。

2 予防、流行拡大防止の注意点

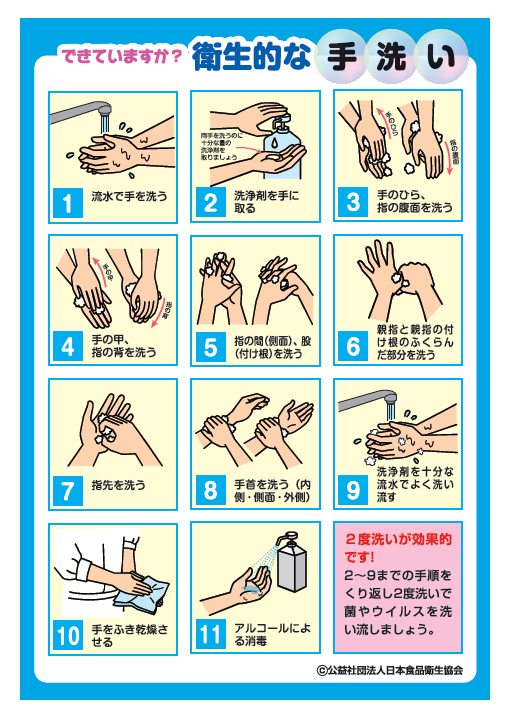

〇 食事の前やトイレの後などには、必ず手を洗いましょう!

- 手洗いは、調理を行う前、食事の前、トイレの後、下痢などの患者の汚物処理やオムツの交換をした後などには、必ず行いましょう。

- 石けんで手指をしっかり洗浄し、流水で十分にすすぎ、清潔なタオル又はペーパータオルで拭きましょう。

- 石けん自体にノロウイルスを直接死活化する効果はありませんが、手の脂肪等の汚れを落とすことにより、ウイルスを手指から剥がされやすくする効果があります。

〇 患者のふん便や吐ぶつを適切に処理し、感染を広げないようにしましょう!

- 患者のふん便や吐ぶつには、大量のウイルスが含まれているので、これらのものを処理する場合は、使い捨てのガウン(エプロン)、マスク及び手袋を着用し、ペーパータオルなどで静かに拭き取りましょう。

- 拭き取った後は、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系の漂白剤、塩素濃度約200ppm)で浸すように拭き取り、その後、水拭きしましょう。

- おむつや拭き取りに使用したペーパータオル等は、ビニール袋に密閉して廃棄します。(この際、ビニール袋に廃棄物が十分に浸る量の次亜塩素酸ナトリウム(塩素濃度約1,000ppm)を入れることが望ましい。)

〇 下痢やおう吐等の症状がある方は、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。

〇 食品は、中心部までしっかり加熱(85℃以上で90秒間以上)しましょう。

〇 調理器具などは、洗剤などでしっかり洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系の漂白剤、塩素濃度200ppm)で殺菌しましょう。

関連情報

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)