- トップページ

- 広島県職員採用試験情報

- 先輩職員インタビュー【情報】

先輩職員インタビュー【情報】

【主な職務内容】

情報システムの開発・運用、全体最適化、サイバーセキュリティ対策を行います。また、デジタル技術を活用した新規事業の企画・立案を行います。

【主な勤務先】

知事部局の各課 等

【研修制度等】

情報システム人材育成プラン(研修制度についてはP13~16)をご覧ください。

※配属歴の組織名・職名等は当時の名称です。

県庁情報システム担当

総務局 デジタル基盤整備課(令和6年3月時点)

主事 平松 智司

【配属歴】

令和4年4月~ 総務局 デジタル基盤整備課 主事

令和5年4月~ 総務局(DX審議官)県庁情報システム担当 主事

現在の担当業務は?

県庁情報システム担当では、各事業課がシステム調達や改修を行う際に事前にその内容等を確認し、必要に応じてより良い提案を行うCIS協議や、庁内システムのあるべき姿を整理しそれに向けた旗振り役を担うなど、広島県のITガバナンスを担う仕事をしています。そのほか、生成AIを始めとした最新技術の調査や導入を行うこともあります。

広島県職員として働く魅力は?

令和4年度に採用されてから、DX推進体制強化のためにDX審議官組織や(現在所属している)県庁情報システム担当が設置されるなど、庁内の組織体制が変わり、また、生成AI等が普及するなど、内外で急速な環境変化が起こっています。変化が大きく大変ではありますが、将来の広島県を左右する時期であると考えており、情報職としてこの時期に広島県のDXへ関われることにやりがいを感じています。

デジタル県庁推進担当

総務局デジタル県庁推進担当(令和5年3月時点)

主任 塚本 正太郎

【配属歴】

令和3年4月~ 総務局デジタル県庁推進担当 主事・主任

現在の担当業務は?

デジタル県庁推進担当では、令和3年度に策定した「広島県行政デジタル化推進アクションプラン」に基づき、各種取組を進めています。

私は、県庁のワークスタイル変革の取組として、庁内のペーパーレス化の推進や、AI・RPAなどデジタル技術を活用した業務効率化を担当しています。また、県が保有するデータのオープンデータの推進や、県内の市や町の取組(自治体情報システムの標準化・共通化や、デジタルデバイド対策など)への支援なども担当しています。

広島県職員として働く魅力は?

情報職の1期生として採用され、約20年間のシステムエンジニアの経験も活かしながら、庁内のデジタル化や課題解決に携われることにやりがいを感じます。

アクションプランの取組は、デジタル技術やデータを活用して、県民の皆様の利便性の向上を図り、より質の高い行政サービスへとつなげていくことを目指しています。

これからの人口減少を見据えると、行政にも解決すべき課題が沢山あると思います。一方世の中の流れとしては、DXによる新しい価値の創造などデジタルによる変革期の真っ只中にあると思います。今後も様々な事に挑戦していきたいです。

デジタルトランスフォーメーション推進チーム

総務局 デジタルトランスフォーメーション推進チーム(令和3年8月時点)

主事 大久保 誠二

【配属歴】

令和3年4月~ 総務局 デジタルトランスフォーメーション推進チーム 主事

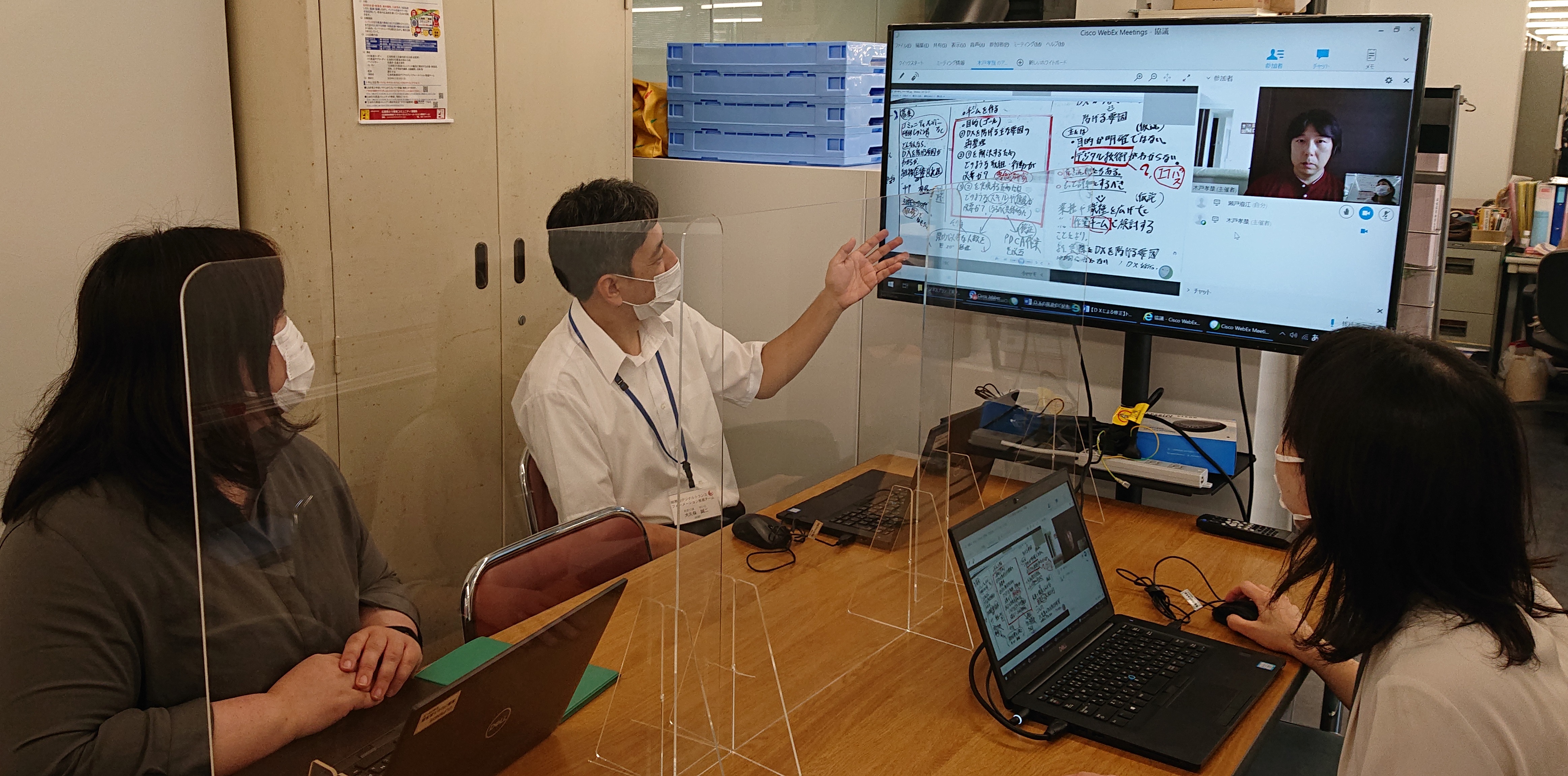

これまでの仕事で一番印象に残っていることは何ですか?

入庁して初めてデジタルトランスフォーメーション(以下、DXと表記)の仕事に携わっていますが、DXに関する情報を収集する中で、県、市町、企業とも本格的にDXに取り組んでいるところがまだ少ないことが印象的でした。まだまだ県内のDXを盛り上げる必要があると感じました。

県職員としてのやりがい・魅力は何ですか?

私が所属するデジタルトランスフォーメーション推進チームは県庁内、県内各市町、県内企業のDXの取組を推進する部署で、県内の企業や事業者、教育機関、行政などあらゆる主体がDXに対する理解を深め、DXを実践することを促すために「広島県DX推進コミュニティ」を創設し、DXの基礎を学ぶ勉強会や先進事例を研究するセミナーなどを実施しています。

その中で私は県庁内や県内各市町のDXの「取組の支援」、DXを推進する「人材育成」等を担当しています。

○「取組支援」としては、DXを実践するにあたっての問題点の洗い出しや解決方法のアドバイス、取組事例等の情報提供

○「人材育成」としては、DX基礎研修(通称:みんなのDX研修・・・県内の企業、団体、官公庁に勤務されている方を対象に全50回開催予定)の企画

などを行っています。

これらは、私がこれまでシステムの仕事を通じて培ったデジタル技術の知識を活用でき、県庁内や県内各市町のみならず、県内の企業等を含めた幅広い方々の役に立てることに、大きなやりがいを感じています。

職員を目指す方へのメッセージ

「情報職」というとシステム開発、保守、運用といった仕事を連想されるかもしれませんが、DXの取組に関連した仕事等、活躍できるフィールドは今後ますます広がるものと考えます。特にDXに関しては、デジタル技術を活用して現場業務を改善したり、行政サービスを向上させていくことができるやりがいのある業務だと思います。

興味のある方は是非チャレンジしてください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)